Natemamo, un rito de paso shuar

(Tiempo estimado de lectura: 27 minutos)

En junio del 2008 un grupo de doce personas viajamos desde España a la jungla amazónica ecuatoriana para encontrarnos con una comunidad de indios shuar y participar en la ceremonia tradicional del natemamo. Es una ceremonia que se desarrolla durante varios días, en los que se «dieta» la planta del natem, ayahuasca o Banisteriopsis caapi, con el objetivo de purificarse, sanarse y fortalecerse.

Desde Quito estuvimos dos días viajando por caminos de tierra hasta llegar a Puerto Morona, un asentamiento de pocas cabañas en la jungla a orillas del río Morona. Fue un viaje varias veces interrumpido por los pinchazos de las ruedas, destrozadas por el mal estado de los caminos. Desde allí, al amanecer emprendimos el viaje río arriba en una canoa con motor fueraborda y con un techo de lona que nos protegía de las lluvias torrenciales que suelen caer en esa época en esa región del mundo. El viaje fue de sol a sol, y nuestro estado de ánimo iba oscilando entre el abatimiento debido al cansancio de estar tantas horas sentados en unas incómodas tablas de madera atravesadas a lo ancho de la canoa y la maravilla de admirar la frondosidad de la jungla en las orillas que iban bordeando el río. También nos llamaban la atención los asentamientos de los indios shuar, que de vez en cuando veíamos en la orilla saludándonos. Sus habitaciones eran simples chozas de techos de paja y paredes de caña, y solían estar rodeadas de plantaciones de plátanos y otras plantas comestibles. Pudimos ver también varios tipos de pájaros y muchas tortugas que tomaban plácidamente el sol apoyadas en los árboles caídos que jalonaban el río. El clima durante el viaje iba cambiando de repente, y pasábamos de disfrutar de un cielo límpido azul profundo a recibir auténticas duchas tormentosas que, por suerte, pasaban pronto. A pesar de las lluvias, el piloto de la canoa se quejaba de que el nivel del río estaba demasiado bajo, por lo que a las dificultades de navegar en contra de la corriente se añadía el peligro de romper la canoa o el motor tocando fondo. El piloto iba muy despacio, observando atentamente a su ayudante en la proa que continuamente iba hundiendo y sacando del agua un largo bastón que indicaba las variaciones de profundidad del río. Varias veces tuvimos que bajarnos todos los pasajeros y ponernos a empujar la barca por lugares donde apenas había agua.

Todas estas dificultades impidieron que llegásemos al poblado shuar antes del anochecer. Cuando la poca luz que quedaba del día hizo imposible la navegación, desembarcamos en una orilla y emprendimos el arduo camino hacia el poblado. Fue una caminata nocturna de un par de horas, y nuestro primer contacto directo con la jungla. La vegetación era espesa y nuestro guía tenía que hacer buen uso del machete para abrirse camino. A pesar de ello, su ritmo era rapidísimo y teníamos que correr para no quedar atrás. El suelo era fangoso y resbaladizo, con lo que resultaba difícil mantener el equilibrio en las frecuentes subidas y bajadas del terreno que íbamos encontrando. Cuando cayó la noche, algo que en la jungla sucede de golpe, la marcha se convirtió en una aventura dificultosa, y varios de nosotros rodamos por el fango arrastrados por el peso de nuestras mochilas. Finalmente, cuando las fuerzas empezaban a flaquear, oímos con alegría los silbidos cada vez más cercanos de los shuar, que nos daban la bienvenida, y al fin vislumbramos las luces de sus cabañas. Al llegar, después de afectuosos saludos y presentaciones, nos alegramos de poder caer rendidos en los camastros que nos habían preparado.

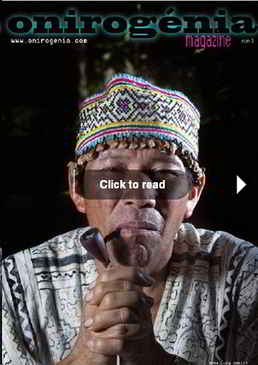

Al día siguiente pudimos darnos cuenta del lugar donde nos encontrábamos. Era un pequeño asentamiento de tres cabañas: una circular, la maloca donde tenían lugar las ceremonias; otra donde cocinábamos y comíamos, y otra más grande con un techo de hojas de palma que protegía nuestros camastros de la lluvia. Las cabañas donde vivían los shuar estaban más adentro en la jungla, las nuestras estaban cerca de la orilla del río, lo que resultaba cómodo para bañarnos por las mañanas. Pasamos el día paseando por los alrededores, charlando con los pocos shuar que sabían hablar español y conociendo a los miembros de la familia que nos había acogido. El patriarca era don Antonio, el chamán que iba a dirigir todas las ceremonias que nos esperaban. Era un hombre ya mayor, de unos setenta años, que a pesar de su edad mostraba una gran fuerza en sus movimientos y en su mirada. Le acompañaban su mujer, sus hijos e hijas con sus parejas y sus varios nietos, en total una veintena de personas. Entre sus hijos, con quien más hablábamos era con Vicente, el primogénito, que era quien mejor hablaba español. Vicente hacía de traductor de todo lo que nos iba diciendo don Antonio. Nos explicó que esa noche íbamos a participar en una ceremonia de ayahuasca que inauguraría la serie de rituales que nos esperaba.

Al llegar la noche nos reunimos en la maloca, donde don Antonio nos explicó que a través de la ayahuasca íbamos a entrar en contacto con Arútam, el espíritu todopoderoso de la jungla. Dicho esto, empezó a dar a cada uno un vaso con la poción psicoactiva. Cuando llegó mi turno y vi la gran cantidad que estaba vertiendo en mi vaso pensé que la bebida seguramente no debía de estar muy concentrada y debía de ser más bien ligera, visto el vaso lleno hasta el borde que me estaba ofreciendo. Al beberla, con sorpresa noté que era tan densa que apenas pasaba por mi garganta, y sentí un temblor en todo el cuerpo al darme cuenta de la tremenda dosis que acababa de ingerir. Nos sentamos en círculo, todos en silencio menos don Antonio que llenaba el espacio con sus icaros, los cantos rituales de los indios amazónicos. El efecto de escuchar esos cantos en la noche, en lo más profundo de la jungla, era sobrecogedor.

No había pasado todavía una hora cuando los efectos de la poción empezaron a manifestarse. Varias personas se tambalearon hacia la salida de la maloca para vomitar violentamente afuera. Otros, como yo, no tuvimos fuerzas para salir, y solo llegamos a sacar la cabeza por un hueco de la pared para no vomitar dentro de la choza. Las visiones fueron sobrecogedoras, vi como se abría un abismo sin fondo bajo mis pies mientras me iba sumergiendo en la oscuridad más completa. Al llegar a lo más profundo, esa tremenda inmersión en las tinieblas se transformó de pronto en una visión de luz, sintiendo como esa luz transitaba por mi columna vertebral. Me sentía como una lámpara a la que hubieran aplicado un voltaje mucho más alto del que puede recibir. Solo los cantos de don Antonio hacían soportable la intensidad de los efectos. Tenían una cualidad tranquilizadora, como si fueran canciones de cuna. Transmitía con ellos una sensación de amor maternal, lo que contrastaba con su imagen de indio severo y taciturno. Esos cantos eran pura magia, y nos permitieron transitar por las regiones oscuras de nuestra mente con el convencimiento de que estábamos en buenas manos y nada realmente malo nos podía pasar. Hasta aceptábamos de buen grado la tremenda purga que nos proporcionó la bebida. Uno tras otro fuimos en procesión a las letrinas, agujeros en la tierra casi tan grandes y negros como los de mis visiones. Sobre esas fosas nos colocábamos en equilibrio con los pies en sendos tablones de madera atravesados por encima de un hoyo pestilencial. Éramos conscientes de las tremendas consecuencias de una pérdida de equilibrio, así que todos nos concentrábamos en mantener la lucidez necesaria para evitar un fatídico traspiés.

Al volver de la purga, poco a poco los efectos más intensos de la planta fueron disminuyendo, transformándose en un estado placentero de lucidez tranquila, de aceptación agradecida y completa del instante presente. Esta es la etapa de la experiencia en la que se suelen recibir las enseñanzas de la planta, las intuiciones que pueden guiar nuestra vida. Es como si el vehículo de nuestro recorrido en esta existencia pasase por una revisión muy amorosa, reafirmando nuestras virtudes, haciéndonos conscientes de todo lo que está funcionando bien en nuestras vidas, y al mismo tiempo señalando los aspectos que pueden ser mejorables, la resolución de dificultades y conflictos que van construyendo nuestro camino de aprendizaje. Mientras iba pasando la noche, esos momentos de reflexión existencial se alternaban con instantes de pura presencia en los que toda la atención se centraba en lo que iba sucediendo en cada momento, en la jungla que nos rodeaba, en la maloca que nos protegía, en los cantos arrulladores de don Antonio. La cháchara mental cesaba, y nos podíamos así extasiar en la simple y total experiencia de estar vivos y despiertos en ese momento mágico.

Finalmente uno tras otro fuimos cayendo rendidos y tumbados en el suelo de tierra de la maloca. Las brasas que quedaban del fuego en el centro de la choza nos acompañaron con su cálido brillo hasta el amanecer.

El día siguiente fue de reposo. Pasamos largas horas tumbados en las hamacas, escuchando los sonidos de los numerosos animales que pueblan la floresta. Al estar cerca del río, disfrutábamos con el sonido monótono que producía la corriente al arrastrar los guijarros por su lecho. Con Bola dedicamos algunas horas a integrar la experiencia de la noche anterior, compartiendo nuestras experiencias y las enseñanzas recibidas. También estaban presentes en esta ronda de integración don Antonio y sus hijos. Me llamó la atención su insistencia en preguntar si alguien había tenido «malas visiones», lo que ellos habrían interpretado como un mal augurio para la ceremonia que debía iniciarse al día siguiente. Nadie comentó haber sufrido visiones especialmente terroríficas, lo que los shuar consideraron como una señal auspiciosa.

El primer día de natemamo fuimos despertados un poco antes del alba con el sonido del tuntui, un tambor ceremonial hecho con el tronco de un árbol vaciado. Los golpes de maza sobre el tronco hueco producían un sonido que se podía oír a kilómetros de distancia. Para nosotros, que estábamos a pocos metros, nos resultaba atronador. Todavía aturdidos por tan ruidoso despertar, fuimos dirigidos por los shuar hasta la orilla del río, donde nos explicaron que íbamos a comenzar el día con un baño purificador. La idea de adentrarnos en las aguas oscuras y turbias no nos llenaba para nada de entusiasmo. Para comprender mejor nuestra inquietud es necesario un breve inciso sobre los peligros que acechan a los bañistas en los ríos amazónicos. El más conocido y temible de ellos es la anaconda, serpiente fluvial de gran tamaño que puede tragarse entera a una persona. Famosas también son las pirañas, que dejan a una vaca o a un turista en los huesos en pocos minutos. Las nutrias, o «tigres de agua» como las llaman allí, a veces atacan y muerden a los humanos con sus temibles colmillos. Las anguilas agreden con una descarga eléctrica que puede resultar mortal. Los yacarés, o cocodrilos, cuando alcanzan un gran tamaño pueden ser muy peligrosos. Las rayas se esconden bajo la arena del lecho del río, y si alguien inadvertidamente las pisa desgarran con el arpón de su cola la pierna del desafortunado. Pero el animal que más alimentaba nuestros miedos era el abominable candirú, pequeño pez parásito también llamado pez vampiro. Si un hombre o un animal grande se adentra incautamente en el agua del río y orina en su corriente, este pez vendrá atraído por el olor de la orina y de la menstruación femenina, e intentará penetrar por los agujeros del cuerpo, en particular la uretra o la vagina. Allí se clava fuertemente con sus poderosos garfios, provocando intensos dolores, a tal punto que resulta imposible extraerlo sin provocar desgarros internos que podrían llevar a una hemorragia mortal. Es necesaria una operación quirúrgica para extraerlo. Todo esto explica las pocas ganas que teníamos de bañarnos esa mañana.

Para tranquilizarnos tomamos la precaución de arrojar primero piedras pesadas al agua antes de entrar en ella, para ahuyentar los posibles peligros que allí pudieran acechar. El agua estaba bastante fría, lo que acabó de despertarnos del todo. Después de un baño rápido, y la verdad poco relajante, felices de salir del río enteros y sin intromisiones en nuestros esfínteres, nos dirigimos a la choza principal para desayunar. Lo que iba a ser la única comida del día consistía en un tazón de caldo donde flotaba la cabeza de un pez ventosa, de largos bigotes, que me miraba con ojos inexpresivos. En ese momento tuve un ataque de nostalgia, añorando los deliciosos desayunos que me suelo preparar en casa. No sabía que lo peor todavía estaba por llegar.

Durante el día estuvimos en silencio, cada uno consigo mismo, preparándonos para el primer contacto con el ritual del natemamo. De vez en cuando me acercaba a la gran olla donde estaba hirviendo el agua llena de lianas de ayahuasca hasta el borde. Antes del atardecer nos llamaron para el inicio de la ceremonia, nos pusimos en fila delante de don Antonio y uno a uno nos fue pintando la cara con achiote, un pigmento vegetal rojo. Al acabar de maquillarnos, nos daba a cada uno un nombre shuar. Yo fui bautizado como Antuash, que, me dijeron, era el nombre de un uwishín o chamán del pasado que fue muy poderoso y sabio. Nos dieron a todos un bastón, con las instrucciones de mantenerlo siempre con nosotros durante toda la ceremonia para poder apoyarnos en momentos de desfallecimiento. Luego colocaron en el suelo dos grandes hojas alargadas en las que fueron poniendo en fila doce cuencos, uno para cada participante. Nos dispusimos cada uno delante de su cuenco y don Antonio, después de haber cantado para llamar al poder de Arútam y bendecir la ceremonia, con un cazo de mango alargado fue sirviendo de la olla la bebida de ayahuasca, llenando los cuencos hasta el borde.

Empezamos a beber. El líquido era de color marrón rojizo, muy poco denso; al principio el sabor era casi agradable. Tenía como un regusto ahumado que cubría el sabor amargo. El primer cuenco no fue demasiado difícil de beber, era desagradable pero se podía soportar. El segundo cuenco ya empezó a hacerse cuesta arriba. El sabor amargo ya se había pegado a la garganta y al paladar, y el agradable sabor ahumado era ya solo un recuerdo. Solo quedaba una amargura atroz que se intensificaba con cada sorbo. Don Antonio y sus hijos nos jaleaban animándonos a beber más deprisa, al ver que estábamos disminuyendo el ritmo. Seguimos bebiendo, aunque a duras penas pude acabar el segundo cuenco. Inmediatamente llegó don Antonio con el tercero, gritando con fuerza «¡Marta, marta, marta!», que en shuar quiere decir: «bebe, bebe, bebe». Intenté dar un trago pero mi cuerpo reaccionó con una arcada que dejaba bien claro que ese líquido ya no era tolerable. Al notar mi dificultad, don Antonio gritó más fuerte «¡Kakáram, kakáram!», que significa: «ten fuerza, sé valiente». Reuniendo el poco kakáram que me quedaba, di un segundo trago que no llegó a alcanzar mi estómago. Con una tremenda contracción abdominal expulsé todo el líquido que salió a chorros como si dentro tuviera una manguera.

En la cima de un pequeño terraplén sobre el río, los shuar nos habían preparado una larga barra de bambú a la altura de nuestra cintura donde nos podíamos apoyar para vomitar y no caer rodando hacia abajo. En ese punto la ceremonia parecía haberse convertido en una competición de proyección de vómitos: estábamos todos agarrados a la barra y devolviendo en coro cuesta abajo hacia el río. Al ser más de una docena, el espectáculo era chocante. Yo veía con cierta envidia cómo el compañero de al lado lograba mandar su chorro mucho más lejos que el mío, y me acordé con nostalgia de cuando era niño y jugábamos a ver quien meaba más lejos.

Con esfuerzo logré acabar el tercer cuenco, que fue enseguida reemplazado por un cuarto. El sabor ya era insoportable, el cuerpo se negaba a tragar nada más. Don Antonio y sus hijos seguían gritando desaforados «¡Marta, marta, kakáram, kakáram!». Era una pesadilla. Y en ese momento, algo muy sorprendente ocurrió de pronto. Yo ya imaginaba que beber tanto jugo de liana tendría algún efecto psicoactivo, pero no me esperaba en absoluto la subida de ayahuasca que me llegó de golpe al cuarto cuenco. Era exactamente igual como haber tomado ayahuasca con sus hojas, la misma sensación ya conocida, pero lo que yo había bebido no contenía ningún DMT. En ese momento comprendí con claridad lo que ya había escuchado afirmar a muchos chamanes, que el espíritu de la ayahuasca está en la liana y que las hojas sólo sirven para dar más color a las visiones. Lo que sentía no era distinto de las muchas otras veces que había tomado ayahuasca, era la misma experiencia. Sentí la presencia de la planta en mi conciencia, haciéndome ver y sentir la jungla delante mío como si se hubiera levantado un velo. El verde de los árboles y el azul del cielo llenaban mi corazón de dicha, había entrado otra vez más en el mundo mágico y luminoso de las plantas maestras de la floresta. El sonido del río me arrullaba y deleitaba, siempre igual y siempre cambiante al mismo tiempo. Podía descomponer el rumor del río en el sonido particular de cada pequeño guijarro que rodaba por su lecho, escuchaba miles de sonidos simultáneamente. Vivía un festín de los sentidos. Al haber acallado la planta mi mente parlanchina y juzgadora, podía estar plenamente en la presencia, ser una conciencia abierta y silenciosa en medio de la profundidad de la jungla amazónica que gozosa se fundía con ella.

El sentido que desgraciadamente también se agudizó fue el del gusto: la poción que don Antonio y sus hijos insistían vehementemente en que siguiese bebiendo sabía cada vez peor. El mareo se hizo cada vez más intenso, al quinto cuenco los oídos me zumbaban como si tuviese la cabeza dentro de un enjambre de abejas. Ya no podía mantenerme en pie, tuve que sentarme y agachar la cabeza, que daba vueltas como en una borrachera de alcohol. Por el rabillo del ojo podía ver a mis compañeros, que no estaban mucho mejor que yo, algunos ya tirados por el suelo y arrastrándose lo mejor que podían hacia las letrinas. Don Antonio y sus hijos impertérritos seguían gritando e insistiendo en que continuásemos bebiendo, lo que en ese momento a mí me parecía una locura. A duras penas pude tragar el sexto cuenco, y reuní las pocas fuerzas que me quedaban para balbucear «No… puedo… más…» a Vicente, que ya me alcanzaba el séptimo. «Sí que puedes, ¡marta, marta, kakáram, kakáram!», fue su respuesta, y me acercó el amargo cáliz a la boca. Le di unos pocos sorbos y me derrumbé en el suelo. A lo lejos pude oír a don Antonio decir «Ya no pueden más…», creo que decepcionado por nuestro poco aguante. Los dos jóvenesshuar que estaban haciendo el natemamo con nosotros seguían tragando cuenco tras cuenco como si fuese agua. Al verles sentí una sincera admiración hacia ellos, y me di cuenta de su gran voluntad y determinación. Al mismo tiempo me sentía bien conmigo mismo, había llegado hasta mis límites, y los había empujado un poco más allá. Entonces me dejé llevar por los asistentes hasta mi hamaca, donde me auparon y me dejaron reposar. Ya se había hecho de noche y contemplando el firmamento meciéndome en la hamaca entré en un estado de éxtasis. La grandeza del universo me sobrecogía como si la pudiese contemplar por primera vez. Así pasé mucho tiempo, acompañado por las estrellas, arrullado por el murmullo del río y los sonidos de la jungla, solo interrumpidos por los vómitos y arcadas de los shuar que siguieron bebiendonatem hasta bien entrada la noche.

A la mañana siguiente, antes del amanecer, nos despertó el retumbar del tuntui, acompañado de las risas y los gritos alegres de los shuar, que parecían haberse despertado de muy buen humor. Nos dijeron que otra vez tocaba empezar el día con el baño ceremonial en el río, así que después del lanzamiento de piedras al agua para ahuyentar posibles peligros nos pegamos un buen chapuzón. A diferencia del alcohol, la ayahuasca no deja resaca, señal de su baja toxicidad, así que estábamos todos enteros y animados, aunque algo intimidados por la idea de empezar de nuevo la ordalía. El desayuno fue más frugal, entre otras cosas porque los shuar esa mañana no habían podido pescar nada, así que tomamos un caldo con unos pequeños tubérculos y un plato de yuca hervida. Al resultar algo insípida, la aderezamos generosamente con ají, una especie de guindilla muy picante, que al menos le daba algo de sabor. Bola nos aconsejó ser prudentes con el condimento, explicando que «El ají pica y luego… repica». No entendí bien sus palabras hasta el momento en el que tuve que utilizar las letrinas, donde para mi gran sorpresa me pareció que estaba defecando puro fuego. Desde entonces moderé mucho mi consumo de ají, a pesar de lo insípido de la comida.

Unos shuar que habían ido de cacería por la noche volvieron orgullosamente mostrándonos su presa, un roedor peludo del tamaño de un pequeño cerdo al que nombran guanta. Dijeron que como premio nos lo comeríamos al terminar el natemamo. En cuanto a técnicas culinarias losshuar no me parecieron muy sofisticados: simplemente tiraron el animal al fuego y dejaron que se chamuscara. Cuando se quedó bien negro, casi carbonizado, lo colgaron de una viga de la choza central donde se quedó durante los cuatro días de la ceremonia. Su vista no estimulaba demasiado nuestro apetito, lo que era una ventaja porque no había nada que comer.

Durante el día Bola nos reunió para compartir nuestra experiencia del día anterior. En general todos coincidimos en sorprendernos al sentir el efecto de la ayahuasca sin haber tomado también las hojas de chacruna. Comprendimos entonces que el DMT no es el principal componente psicoactivo de la ayahuasca, como se creía hasta entonces, sino un complemento que potencia su efecto. La esencia de la poción está en la liana: tenían razón los ayahuasqueros que así lo afirman. Para la mayoría la experiencia había sido dura, y para algunos la idea de volver a empezar de nuevo les llenaba de zozobra. Bola hizo lo que pudo para darnos ánimos a todos, recordándonos nuestro propósito y exhortándonos a perseverar hasta el final.

A mediodía volvió a resonar el tuntui, y nos dirigimos en grupo hasta la choza ceremonial. Allá don Antonio nos volvió a pintar la cara con achote, y volvió a disponer los cuencos en fila y a llenarlos del líquido rojizo. Estuvo cantando un buen rato invocando al espíritu de Arútam para que nos ayudase y sostuviese en el esfuerzo, y al acabar de cantar nos hizo señal de empezar a beber. Desde el primer sorbo mi cuerpo se estremeció recordando el mal trago del día anterior, y me costó mucho acabar el primer tazón. Intentaba beber a grandes tragos para acabar antes, pero el esófago se cerraba y no dejaba pasar nada. Tenía entonces que beber a sorbitos, empujando poco a poco el líquido hacia abajo, pero así parecía que el cuenco no se acababa nunca. Los shuar seguían gritando enardecidos «¡Marta, marta, kakáram, kakáram!». Por un momento sonreí, recordando la historia que Bola nos había contado ese día para animarnos de uno que vino al natemamo para olvidar a su mujer de la que se había separado recientemente. Desgraciadamente, su mujer se llamaba Marta, y los constantes gritos no hacían más que recordársela, lo que añadió aún más padecimiento a su suplicio.

Siempre hay alguien que está peor, pensé, y me esforcé en acabar el cuenco. Mis compañeros a derecha e izquierda vomitaban ya como unos campeones y yo no lograba aliviarme de ninguna manera. No tenía ánimos para pedir otro cuenco, y me quedé quieto esperando pasar desapercibido. Enseguida Vicente se percató de que no estaba bebiendo, y vino con un tazón lleno para que continuase. «¡Kakáram, kakáram! ¡Tienes que beber, natem quiere curar, limpiar! ¡Marta, marta!». Y dale, pensaba yo. Pero a mí quién me manda meterme en estos fregados. Por un lado observaba mi mente que empezaba a producir juicios negativos y que quería escaparse de allí. Por otro lado, sentía la voluntad de perseverar y completar lo que había emprendido. Me esforcé en beber el segundo cuenco, lo que finalmente me permitió vomitar todo lo que había bebido hasta entonces. Implacable llegó Vicente con el tercero. El grupo era ya un coro atronador de arcadas, eructos y regurgitaciones, la situación parecía cada vez más disparatada. A uno de los nuestros le dio una risa histérica que no podía parar, lo que contribuyó a dar un toque delirante a toda la situación.

Al cuarto cuenco llegó, poderoso, el mareo, el zumbido en las orejas, la presión en las sienes. El ruido del río me parecía atronador, las hojas de los árboles se movían con micromovimientos geométricos. El cielo azul me invitaba a elevarme sobre todo aquel caos que me rodeaba. Todo mi cuerpo me decía que parase de beber de inmediato, sentía cómo se habían disparado las señales internas de alarma. Entendí que continuar bebiendo era un ejercicio de fuerza suprema, de dominio férreo de la voluntad sobre el cuerpo y sobre la misma mente que se quiere rendir. Estábamos cultivando nuestro kakáram, aprendiendo a encontrar determinación en situaciones extremas. Entre vómitos me tragué el quinto tazón, pensando a cada sorbo que ese tenía que ser el último. El mareo era ya intensísimo. Cuando el diligente Vicente me trajo el sexto, le dije que ya no podía más. Él me dijo: «Si puedes hablar, entonces es que puedes seguir bebiendo. ¡Marta marta!». Ahí me prometí no abrir más la boca. Intenté encontrar las últimas fuerzas para acabar el bol, pero antes de poder terminarlo me rendí y me quedé quieto a esperar a que me recogieran. Entre dos me llevaron a la hamaca y allí me dejaron. Yo esperaba otra noche de celestial contemplación del firmamento, pero en cambio lo que me asaltó fue un picor atroz al haberse inflamado las numerosas picaduras de los voraces insectos amazónicos. Empecé a rascarme, y ese fue el principio de largas horas de sufrimiento cutáneo exacerbado por el efecto de la ayahuasca. Esa noche fue un ejercicio continuo para aprender a soportar la comezón. Usé todas las técnicas de respiración y autohipnosis que pude recordar, pero al final solo el sueño trajo finalmente el alivio.

El tuntui nos despertó todavía de noche, y por las caras de los compañeros ninguno tenía muchas ganas de meterse en el río. Llegados a este punto ya estábamos agotados después de tres días casi sin comer y nos costó bajar tambaleándonos hasta la orilla, aunque el chapuzón sirvió para despertarnos. Para nuestro desayuno los shuar habían logrado pescar unos cuantos peces ventosa, y al ver otra vez la cabeza del pez flotando en el caldo imaginé que mi expresión no debía de ser muy distinta a la suya. Si el pez hubiese podido verme, seguramente también yo le daría grima. En la ronda de integración con Bola afloraron las primeras tensiones serias y expresiones de desmayo. Una de las participantes declaró que no estaba dispuesta a continuar, la situación la sobrepasaba. Los demás manifestamos nuestras dificultades, pero reiteramos nuestra intención de llegar hasta el final. Intentamos darnos ánimos unos a otros haciendo bromas. Uno dijo: «Mirad el lado positivo de la cosa, ¡en dos días podremos comernos la guanta!». Miramos todos hacia la especie de rata gigante carbonizada que colgaba del techo, no sabiendo si reír o llorar. El día pasó despacio, el tono emocional del grupo era más bien bajo, cada uno afrontando en su interior la idea de que el calvario se iba a repetir dentro de pocas horas. En mis ratos libres observaba la vida cotidiana de los shuar: era una alegría verles siempre de tan buen humor. He visto pocas gentes tan risueñas como ellos. Al no entender sus chistes, no sé si lo que les hacía tanta gracia era el grupo de turistas y las perradas que nos estaban haciendo, o si ese buen humor les viene de nacimiento. La cosa es que estaban casi siempre muertos de risa.

El tuntui nos avisó de que el fatídico momento había llegado. Se volvió a repetir la ceremonia de la pintura facial y nos volvimos a colocar delante de los tazones. Nos sosteníamos con las dos manos en nuestro bastón para encontrar la fuerza de permanecer erguidos. Volvimos a beber cuenco tras cuenco. Del tercer día tengo muy pocos recuerdos, es como si hubiese borrado de mi memoria algo demasiado desagradable. Recuerdo solo que fue muy difícil, y que a menudo me pregunté entre vómito y vómito qué estaba haciendo yo allí, sufriendo en un ritual que no pertenecía a mi cultura. ¿Estaría sencillamente «haciendo el indio»? ¿Qué sentido tiene el que un occidental pase por una prueba tan dura? Podía comprender que los shuar necesitasen templar su carácter para sobrevivir en el entorno hostil y peligroso en el que se mueven, pero yo que soy de Madrid ¿qué necesidad tengo de probarme que soy capaz de hacer algo así? Al mismo tiempo escuchaba dentro de mí la voz ya interiorizada de don Antonio que exhortaba «¡Kakáram, kakáram!» y me animaba a seguir bebiendo. Y así en mi mente se oponían todos esos pensamientos en conflicto. Por suerte la ayahuasca me elevaba y colocaba en una posición de observador de toda esa contienda psíquica, sin involucrarme demasiado en ella. Podía observar como los opuestos se sucedían simultáneamente: el gozar de la belleza fabulosa de la jungla y del cielo, el sufrir por la terrible amargura de la bebida, el mareo y los retortijones. Eran extremos emocionales que se integraban en una experiencia única, más allá del placer y del dolor. Lo viví como un contacto pleno con mi esencia, algo profundo en mí que lograba transcender las polaridades.

El tercer día acabó cómo los otros dos. Cuando los shuar vieron que ya no nos podíamos mover, nos fueron llevando a nuestras hamacas. Recuerdo que en sueños continuaba el efecto de la bebida, eran sueños a ratos lúcidos y llenos de simbolismos.

Al despertar del cuarto día el sonido del tuntui me pareció más alegre, porque sabía que era la última vez que tendríamos que oírlo. Bajamos al río para el baño ritual, muy cansados pero al mismo tiempo con la energía del que sabe que la meta está cercana. Me sentía como el alpinista que está llegando a la cima, agotado, gastando sus últimas fuerzas y al mismo tiempo impulsado por el entusiasmo de la victoria inminente. Hasta el caldo de pez ventosa no sabía tan mal. Durante la ronda de integración nos íbamos mirando unos a otros, preguntándonos si tendríamos la misma cara que los demás. Hacía más de una semana que no nos habíamos podido mirar a un espejo, y probablemente era mejor así. Las barbas y los kilos de menos nos daban a todos un aire de náufragos. En la ronda casi todos hablamos sobre nuestros límites y cómo nos relacionábamos con ellos. Esta experiencia estaba resultando un profundo aprendizaje sobre la capacidad de superarnos a nosotros mismos.

Durante el día pude hablar con Vicente, que me contó alguna de las aventuras de su vida. De joven un rival envidioso le disparó a traición durante una partida de caza, le arrancó la oreja de un tiro y luego se dio a la fuga. Vicente, con barro y unas plantas cicatrizantes que logró recoger allí mismo, se tapó la herida y caminó durante más de cuatro horas hasta llegar a su poblado. Allí finalmente pudo desmayarse. Pude comprender porqué el natemamo era algo necesario en una cultura tan despiadada, donde la debilidad conlleva la muerte. Los shuar se templan confrontándose con la amargura de la liana y el mareo terrorífico que proporciona. Entendí que yo estaba allí para templarme también, para hacerme más resistente al miedo y a la pereza y poder así cultivar mi kakáram, mi poder personal. También quería conocer a fondo la ayahuasca, establecer con ella una relación cada vez más íntima. Después de esto, pensaba, nunca más me dará miedo o asco tomarme un vasito, estaré curado de espantos.

Decididos a afrontar el último tramo del tormento con valentía, nos dirigimos a la choza ceremonial al son del tuntui. Ya pintados y dispuestos delante de los cuencos rebosantes, empezamos a beber con la furia de quien quiere que acabe pronto el mal trago, y nunca mejor dicho. Me pareció sentir enseguida que la bebida era todavía más amarga de lo habitual, imagino que era porque las papilas gustativas ya estaban saturadas de ese sabor espantoso. También noté que el efecto de la ayahuasca llegó mucho antes que los otros días: mi cuerpo debía de estar ya rebosante de betacarbolinas. Al afrontar el segundo tazón me sentía como cuando bebí el sexto del primer día. Los músculos abdominales me dolían de tanto vomitar. Para poner las cosas más difíciles, a nuestro lado las madres de los niños de la tribu habían aprovechado el último día denatemamo para administrar una lavativa de ayahuasca a sus criaturas. Les insertaron por el recto unas cañas huecas de bambú, y por allí iban vertiendo la bebida. Algunos niños tenían menos de dos años, y sus gritos y llantos nos llegaban al alma. Por un lado me parecía de una crueldad intolerable el someter a unos niños a algo tan duro. Al mismo tiempo me daba cuenta de que era parte de su cultura, y yo no era quien para juzgarles. Pero escuchar a esos niños llorar era como si dentro de mí el niño que fui también se desesperase, y el mareo iba llamando recuerdos lejanos y profundos de sufrimiento en mi infancia. Al vomitar sentía como iba limpiando esos recuerdos, como podía estar experimentando ese sufrimiento sin ser desbordado por él. Fue un aprendizaje de como mantener la lucidez en situaciones extremas. Podía ver como mis compañeros también se desesperaban, como los llantos de los niños volvían aún más insoportable la ceremonia. La capacidad empática exacerbada por la ayahuasca nos hacía sentir el mismo sufrimiento a todos, como si fuésemos una sola persona pasando por el martirio del grupo. Al mismo tiempo sentíamos que el final estaba ya muy cerca, y eso nos daba ánimos para continuar y vencer nuestras últimas resistencias.

Cuando los shuar vieron que ya no podíamos más, fueron llevándonos uno a uno a nuestras hamacas. Desde allí pudimos oír durante muchas horas los vómitos de los jóvenes indios que seguían con el ritual y las voces estridentes de sus mujeres que les alentaban a seguir bebiendo. Al escucharles sentía una gran admiración hacia ellos por el aguante y el tesón que mostraban, y al mismo tiempo me alegraba sobremanera no estar en su lugar.

Al día siguiente tuvo lugar la ceremonia de clausura del natemamo. Don Antonio dio un discurso agradeciendo a Arútam su fuerza y sus bendiciones, y agradeciéndonos nuestra voluntad de participar y nuestro esfuerzo. Devolvimos nuestro bastón ritual, acto que simbolizaba que ya no necesitábamos apoyo para caminar erguidos y fuertes en nuestras vidas. Todos los compañeros nos abrazamos felices, sintiéndonos muy unidos entre nosotros al haber compartido esa prueba tan tremenda y el alivio de haber podido superarla. Quedaba solo pasar por el trance de comernos la guanta. Los shuar la descolgaron del techo, rasparon la costra carbonizada, la trocearon y la pusieron en agua hirviendo. Nos la sirvieron con arroz. A Arno, un italiano que venía con nosotros y que se había distinguido por la cantidad de natem que había logrado ingurgitar y regurgitar, le otorgaron solemnemente un premio: «¡A ti Arno, por haber sido el más valiente, te corresponde la cabeza de la guanta!». Había que ver la expresión de Arno al recibir el plato de arroz coronado por la cabeza del inmenso roedor. Todos aplaudimos y felicitamos a Arno, encantados por una vez en la vida de no haber sido los premiados.

A la mañana siguiente nos vino a buscar la canoa. Nos despedimos de los shuar muy efusivamente, y nos dimos cuenta de los lazos afectivos que habíamos creado con ellos durante nuestra estancia. Aunque no hablábamos el mismo idioma, estar con ellos había sido una delicia, y durante esos días de convivencia nos habían contagiado su alegría y buen humor. Nos llevábamos el recuerdo de haber conocido a personas lindas y transparentes. Espero que también ellos guarden un bonito recuerdo de nosotros; por lo menos esos días se rieron muchísimo.

La vuelta, con la corriente a favor, fue más fácil. Al haber llovido el caudal del río era mayor y no tuvimos casi que bajar para empujar la barca. Cuando llegamos a Cuenca, la primera ciudad, pudimos notar los efectos de haber pasado por el natemamo. Nuestra capacidad de aprecio y agradecimiento por la vida se había incrementado notablemente. Cosas antes anodinas nos parecían ahora maravillosas: un cuarto de baño, un café con leche y un cruasán… Los contratiempos que antes habrían bastado para ponernos de mal humor ahora parecían nimiedades que no lograban afectar en lo más mínimo nuestro estado de ánimo sereno y gozoso. Sobre todo habíamos logrado fomentar la confianza en nosotros mismos y en nuestras capacidades, habíamos aprendido a vivir con menos miedo. Ya no éramos tan esclavos de la búsqueda del placer y la huída del dolor, nuestro bienestar dependía mucho menos de las circunstancias externas. Éramos más conscientes del presente, felices de estar simplemente existiendo momento tras momento. Las enseñanzas del natemamo, tan difíciles de conseguir, habían abierto nuestro corazón. De la experiencia me llevo el recuerdo de las palabras de Vicente mientras nos iba dando tazón tras tazón: «Cuando en vuestra vida tengáis que afrontar dificultades, recordad este momento. La fuerza de Arútam está dentro de vosotros».

___

Este artículo ha sido redactado por Manuel Villaescusa para el útimo número de ULISES, Revista de viajes interiores y se publica en onirogénia con el permiso de ambos.

ULISES, Revista de viajes interiores

Palo Santo, Copal, Agua Florida...www.aromasagrado.comPrimera tienda especializada en chamanismos. Inciensos naturales. Hechos a mano artesanalmente.Envíos a toda España.Aroma Sagrado patrocina Onirogenia.com |

Comentarios (1)

Leer este artículo me ha reconfortado mucho, recordé como lo pasé cuando consumí ayahuasca por primera vez y todo lo que conlleva la experiencia. Me sentí fuertemente identificada, a pesar de que tu experiencia fue claramente muchísimo más difícil que la mía (y por ende mucho mas enriquecedora) me parece que a pesar de ciertos cambios en los rituales como tal, las sensaciones y pensamientos en esos momentos de angustia deben ser prácticamente iguales. Te dejo un abrazo, gracias por compartir esta expeciencia