Bwiti

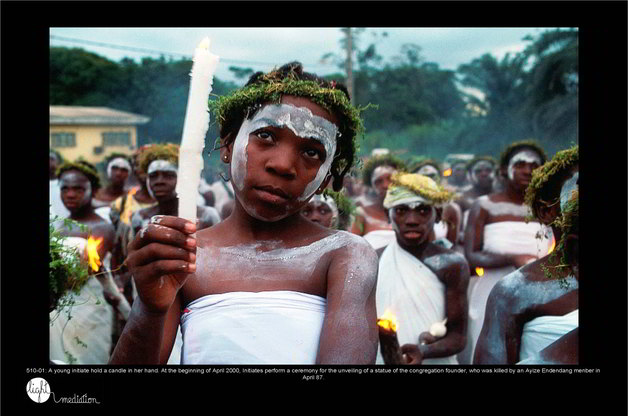

(Tiempo estimado de lectura: 19 minutos)Los primeros datos sobre el bwiti se los debemos a Paul Du Chaillu, que en 1863, en su libro Explorations and adventures in ecuatorial Africa, lo nombra como m’bwiri o m’bwiti. El americano lo describe como un ente adorado por la etnia bakale. No obstante, el credo bwiti no era ni exclusivo ni originario de esta etnia. Todos los estudiosos están de acuerdo en que el bwiti, tal como lo conocemos hoy, vio la luz en Gabón, del que dijo un autor que es al bwiti, lo que Tíbet al budismo. El bwiti primitivo fue desarrollado en el seno de la etnia tsogo, para más tarde, entre 1910 y 1925, ser adoptado y modificado por los fang, que le añadieron su propia liturgia y sistema de creencias: ritos e ideas procedentes tanto del bieri (culto a los antepasados) como del catolicismo. Actualmente se practica en Camerún, República Democrática del Congo, Gabón y Guinea Ecuatorial y lo profesan unos dos millones de adeptos.

En Gabón desde 1920 a 1940 los adeptos del bwiti fueron perseguidos sin piedad. Se quemaron templos y sus fieles sufrieron penas de cárcel y en muchos casos fueron ejecutados. En Guinea, no obstante, la represión se mantuvo y duró hasta el momento de su independencia. La excusa de los colonizadores para llevar a cabo estos atropellos era la supuesta práctica, por parte de los bandjis o adeptos, de sacrificios humanos e incluso de antropofagia. Pero, incluso Vilaldach, que trabajó en Guinea en época de presencia española, dice que los fieles del bwiti hacía tiempo que habían sustituido las personas por gallos y otros animales domésticos como ofrendas sacrificadas y que, por lo general, los asesinatos eran producto de la imaginación popular. Con todo, y como aseguran incluso autopsias practicadas y procesos judiciales abiertos por los peninsulares, debieron de producirse algunos asesinatos.

El gabonés es un bwiti que hace tiempo se lleva a cabo sin disimulo, a la luz del sol e, incluso, numerosos turistas tienen acceso a sus ceremonias. En Guinea Ecuatorial, por el contrario, este rito se ha mantenido en secreto y goza de carácter legal tan sólo desde los primeros años del Tercer Milenio. Por ello, el bwiti ecuatoguineano sigue siendo un credo desconocido y muy poco estudiado. Es legal aproximadamente desde el año 2002 y se ha encuadrado en el seno de una organización conocida como ASOMETRAGE (Asociación de Médicos Tradicionales de Guinea Ecuatorial).

La Raiz de Iboga: base de una creencia

El bwiti es la religión de la iboga. A través de ella los bandjis trascienden el mundo terrenal para adentrarse en el Más Allá. Los efectos estupefacientes de la iboga (Tabernanthe iboga) se deben a los veintidós alcaloides presentes en sus fibras y que presentan en la corteza de su raíz su máxima concentración. La iboga, en dosis bajas, es utilizada en cada trabajo o ceremonia de bwiti. Los guineanos la usan en sustitución de las hostias sagradas, para la acción de comulgar, que en fang se denomina ngozé. Sus efectos les confieren, además, la capacidad de resistir el sueño y la fatiga; teniendo en cuenta que la duración de una ceremonia puede llegar a ser de siete noches, parece que la ibogaína es más que necesaria. Las dosis altas se reservan para la ceremonia de iniciación, en la que el novicio o nguse debe morir de forma simulada para renacer como bandji o iniciado. Se trata de una experiencia muy peligrosa. Muchos han muerto, otros han salido del trance con una enfermedad mental grave, como psicosis o esquizofrenia. El bwiti, considerada una religión monoteísta, es un credo con su propio panteón, tomado del bieri. Pero los que verdaderamente tienen peso en la liturgia bwiti son los ancestros, los muertos ilustres, cuya poderosa presencia se invoca en cada una de las ceremonias, ya sea para consultarles, solicitar curaciones, presentarles nuevos adeptos, ofrecerles sacrificios, honrarles, etc. De hecho, en idioma tsogo, bwiti significa antepasado.

Culto a los antepasados

Para algunos, Bwiti sería uno de los antepasados del invocante, del aspirante, etc. Normalmente el más poderoso de todos ellos; el ancestro que se encargaría de ponerle en contacto con el Más Allá. Para otros, Bwiti sería un numen o semidiós, guardián del mundo de los muertos, un espíritu de carácter poco definido del que toma su nombre todo el sistema de creencias y encargado de acompañar, bajo diversas formas, al neófito hasta la Tierra Santa, donde los muertos, de rostros blancos, le esperan.

El templo donde se ofician las misas bwiti es la mbandja, erigida en materiales perecederos y de factura de lo más simple. No tiene una forma definida, sino que esta varía según el país, la región e incluso el poblado y su tejado suele construirse con chapas o con hojas de palma. La mbandja es un lugar relativamente público, pues además de su actividad litúrgica sirve de lugar de reunión y en torno a ella suele existir un terreno destinado al cultivo de la iboga. El hecho de que el bwiti fuera un credo prohibido hasta fechas recientes hace que algunas mbandjas se improvisen (como se hacía en tiempos de represión) con cuerdas y postes (este es el caso de la mbandja de Cuma). En mi caso, la mayoría de las cuatro mbandjas que he visitado constaban de dos edificios dispuestos en hilera. El primero y principal, de base rectangular, se conoce como abeñ y es el cuarto donde se lleva a cabo el ceremonial propiamente dicho. El segundo, de menor tamaño (4 x 2 metros), sería la sacristía.

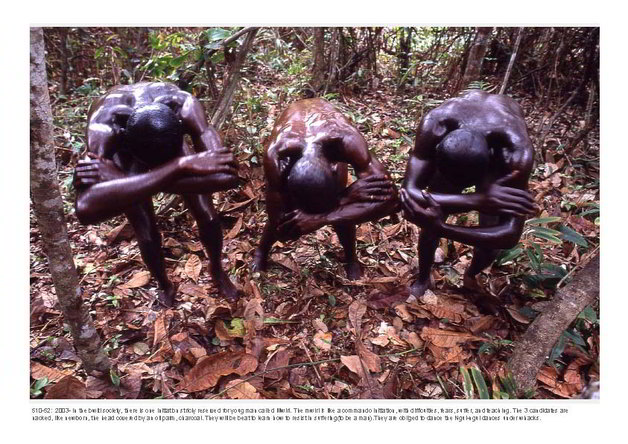

Ceremonia de Iniciación

La ceremonia por antonomasia del bwiti, heredada del bieri y que marca para siempre la vida de un bandji, es la Iniciación, por la que un aspirante o catecúmeno (temabandji o nguse) pasa a conocer el Secreto, a pertenecer a la comunidad de adeptos al credo bwiti. El Secreto es incomunicable; a través de él el adepto conoce los secretos del Más Allá, que habitará, en adelante, en el interior de su alma. El iniciado conoce aquello que les está vedado a los que no han pasado por la ceremonia de la iniciación, que es un viaje al otro mundo, cuya consecución imprimirá al nuevo bandji un conocimiento místico, el Secreto, que le convertirá en un ser superior. La iniciación dura tres días y tres noches. Antes de emprenderla, el nguse debe confesarse de todo lo malo que ha hecho en su vida; si no lo hace, podrían surgir problemas en su viaje al otro mundo, plagado de espíritus malvados y peligrosos. Después de la confesión vendrá un baño, donde se desprenderá de todo lo malo. Después, dará comienzo la iniciación propiamente dicha, marcada por una ingesta masiva de iboga, que le sumirá en un trance psicodélico, que es su muerte ritual como persona que no ve. La noche siguiente, tras unas doce horas de trance, vendrá su renacimiento como bandji y, finalmente, ya en la tercera noche, su nuevo bautismo, porque eso es la iniciación, eso conlleva conseguir el Secreto, tres días de llevar el cuerpo y la mente al límite, sin comer ni beber.

Participantes y oficiantes

Los simples iniciados están clasificados mediante una escala bien definida, según sexo y antigüedad. Los hombres se dividen en bandjis o iniciados, en nima na bandjis —que son bandjis antiguos de probada madurez y conocimientos, como Sambele— y nima na combós, aquellos profanos que ayudan durante las ceremonias en la preparación del material, etc. Las mujeres sólo pueden ser djombos o iniciadas. Al frente de ellas estaría la djombo-madre, normalmente la mujer con más antigüedad en la secta, y cuyo cargo se traduciría como monja. Los principales oficiantes, por su parte, son cuatro: el cambi o gendarme (suele llevar un sombrero parecido a un quepis) es el encargado de mantener el orden, de que se respete el ritual y de que todos los presentes participen en él; para ello suele contar con una antorcha o una campanilla. El ekambo (en ocasiones aparece vestido de médico o enfermero) es el maestro de ceremonias, el que comunica al resto cómo y en qué orden se van a desarrollar los trabajos. Suele recitar pasajes mitológicos o de la Biblia en los intermedios de las ceremonias. El nima es el cura, el ministro de culto; es el actor principal del trabajo y el intermediario entre Dios y los hombres. Por encima de todos ellos se sitúa el combó u obispo (suele vestir con ropajes púrpura en simulación del obispo católico): alto jerarca bwiti a cargo de los creyentes de una demarcación y a menudo propietario de un templo. Entre las mujeres oficiantes, existe la figura de la nima, que sería básicamente una curandera y una médium, en cuanto que durante el trabajo se deja poseer por los espíritus de los familiares muertos. Mamá Verónica, por ejemplo, era una nima muy considerada en el Distrito de Cogo y su rango equivalía al de un obispo. En el ritual de bwiti, además de los oficiantes, tienen gran importancia los músicos y los cantantes. Los cantos corren a cargo de los yembé, muchos de los cuales son mujeres. Entre los músicos destacaría el beti, el encargado de tañer el arpa; el beti es de gran importancia, ya que se considera que su música guía al alma del iniciado al otro mundo. Un buen beti puede estar tañendo la ngomá sin parar durante más de doce horas. La ngomá (ngomi o ngomfi) es el arpa de bwiti; se distingue porque en su parte superior aparece la cabeza de una mujer (la Banjôku de la mitología, que se convirtió en el primer sacrificio humano del culto bwiti). Existen dos tipos de arpas, la nzoe ngomá (el arpa sagrada, de gran tamaño y que se guarda en el templo) y la ekambo ngomá, de menor tamaño. Otro instrumento de importancia, que marca el ritmo de los baleles de bwiti, es la obaka, instrumento de percusión formado por unas barras o tablas de madera que se golpean con unas baquetas de bambú denominadas mibia. El ekambo, por su parte, utiliza un cuerno de antílope por el que sopla al empezar y terminar los trabajos; lo mismo hace, en ocasiones, con una campanilla o aleang. El arco musical fang se denomina bé (mondongo en itsogo), y las maracas, otro instrumento muy presente en la liturgia, agong y yogha. La utilización de esta amplia gama de instrumentos, así como la buena calidad de los coros, convierten las ceremonias bwiti en un espectáculo musical digno de ser vivido. Lo cual es posible, porque los bandjis permiten la presencia de los no iniciados (previo permiso) en las misas.

Mi viaje al Más Allá

Cuando llegamos a la mbandja de la nima Mamá Verónica, había allí una pequeña multitud. Un grupo de mujeres preparaba la iboga sirviéndose de grandes machetes. Varios hombres tendían cuerdas de las que colgaban brotes de hojas de palma, otros oraban mientras espolvoreaban talco y regaban de brandy ciertos rincones del recinto: preparaban el lugar para la ceremonia, de protegerlo de los malos espíritus.

Faltaba poco para que fuera de noche. Cutie, la niña que me asistía, se fue a buscar un farol. Por indicaciones de mi amigo el cayuquero Sambele me desnudé y confesé mis pecados, pues —me explicó— antes de morir (en sentido figurado) hay que llevar el alma limpia. Después me plantó delante el cubo para que pudiera ver su contenido; estaba lleno de agua hasta la mitad y, en su fondo, acertaba a distinguir una serie de hojas verdes de palma anudadas.

—Ahora —me explicó mi mentor— tienes que pedir un deseo por cada hoja que saques del cubo. Según las vayas sacando, debes desatar los nudos y, después, lanzarlas hacia tu espalda sin mirar dónde caen. Así, tus deseos se verán cumplidos —aseguró con gravedad.

Cuando verifiqué toda la operación, me lavé el cuerpo con el agua, que llevaba hierbas machacadas en suspensión. Mientras seguía desnudo, una risilla pícara e infantil me informó de que Cutie estaba de regreso con el farol. Con ella iba su hermana Isabel, que traía lo que en los próximos días iba a ser mi atuendo ritual; un atuendo blanco jaspeado en tonos azules, que completaba un pañuelo amarillo; parecía un espantajo. El terrible efecto terminó de potenciarse cuando las niñas me impregnaron cara, manos y pies con el pembe, la pintura ritual, antaño fabricada con caolín, hoy hecha a base de polvos de talco.

Acto seguido me introdujeron en una caseta de madera, la nyamba (o njimba), donde, como pude observar, se guardaban todos los objetos de culto. Alrededor, pendiendo de travesaños de madera y sobre toscas estanterías, había túnicas, espejos, muñecas, espadas de madera, cayucos en miniatura, pelotas de goma, campanillas de mano, arpas, flores de plástico, botes de perfume, polvos talco, cruces… toda una panoplia de objetos fascinantes, que impulsaron mi imaginación con su potente simbolismo mágico.

—Bueno, ha llegado el momento —me dijo Isabel, la hermana de Cutie en tono espiritual.

Sentado sobre una esterilla en el interior de la casucha, tomé de las manos de la chica el plato que me ofrecía, el cual estaba repleto de pasta de raíz de iboga. No me lo pensé mucho y tragué su contenido haciendo uso de mis manos. Un amargor terrible, astringente, se adueñó al instante de mi cavidad bucal. A medida que masticaba notaba cómo las sensaciones que mi boca y esófago enviaban a mi cerebro se iban haciendo más leves. Mi estómago desapareció, convertido en una noción vaga e imprecisa que, en forma de leves latidos, parecía situarse en el centro de mi abdomen. Me quedé sentado en postura de meditación budista. Isabel se fue y me dejó solo, prometiendo regresar cuando la iboga hubiera hecho su efecto. Y allí me quedé yo, rodeado de fantasmas, meditando mientras esperaba la muerte, ya fuera esta simulada o real.

No recuerdo en qué momento perdí el sentido. Sólo sé que, de pronto, Sambele se inclinaba sobre mí para ayudarme a vomitar sobre una palangana.

—Sólo es agua —me dijo en referencia a mis vómitos—, así que no hace falta que comas más iboga.

Me sentí morir, literalmente, envenenado como si me hubieran mordido una docena de víboras. Me encontraba en el sagrario acompañado de Isabel y Sambele, que serían, por orden de Mamá Verónica, mis nuevos padres espirituales. Ellos debían cuidarme durante las terribles horas que se avecinaban.

Pisaba ese inseguro espacio que bordea la inconsciencia; me encontraba tumbado en una esterilla en mitad del sagrario, del ndyamba, donde guardan las reliquias del culto. Apoyado sobre un costado, con la cabeza recostada en una pelota de goma, debía mirar fijamente la llama de una vela colocada frente a un pequeño espejo. El suelo era duro y estaba lleno de bultos e imperfecciones que se me clavaban en la cadera, por lo que mi postura era más que incómoda. Mientras, mis ojos, con las pupilas dilatadas por efecto de la iboga, se abrasaban bajo la luz de la llama, convertida en un sol deslumbrante. Para protegerme de los espíritus malignos, sostenía una cruz en mi mano. A pesar de la incomodidad de la postura, me encontraba más allá del dolor.

El mundo de los ancestros

No sé cuánto tiempo había pasado desde que había comido la iboga. Una hora, puede que dos; lo cierto es que no me importaba, ya que, junto con el resto de emociones humanas, había perdido la curiosidad. Volví a dormirme. El tiempo, que pasó con la naturalidad de lo que no se detiene, para mí había dejado de tener sentido. Desperté. La pequeña llama parecía el único punto de luz en medio de una negrura indescifrable, densa, casi tangible. El interior del sagrario —las aristas que formaban sus esquinas y paredes— había mutado; lo veía a través del espejo. Entonces las paredes se combaron y empezaron a ondularse rítmicamente, como si fueran olas, o tal vez era mi visión lo que se veía afectado. “Piensa —me decía a mí mismo—, ¡aférrate a la lógica!”. Pero lo cierto es que empezaba a sentir un miedo profundo e instintivo. Me costaba respirar. Pensé que iba a morir y llamé a Sambele cuya presencia, junto a la de Isabel, adivinaba próxima. Nadie respondió. Miré el espejo porque, en su fondo, empezaba a percibir movimientos extraños y desconcertantes. “¡Dios mío! ¿Qué demonios es eso?”. Una araña peluda y negra avanzaba hacia mí a través del espejo. “Va a comerme los ojos”. Pero no, el terror, la adrenalina emanada del miedo cerval e inconsciente, me espabiló lo justo para distinguir mi propio bigote, negro, sudoroso, al que había tomado por las patas de un infernal arácnido. “Son sólo alucinaciones, meros juegos de la mente”, me repetía una y otra vez. Traté de mantener el control aferrándome a la razón. Pareció funcionar, hasta que de pronto me percaté de que estaba cayendo. Era demasiado tarde. Caía y caía por un abismo; bajo mi cuerpo se abría un precipicio, un espacio entre acantilados cuyas paredes estaban recubiertas de esterillas de paja. Mi cabeza era como una plomada que daba vueltas y arrastraba al resto de mi cuerpo. Caía como un bólido hacia mis propios miedos, camino del más oscuro rincón del subconsciente.

“Dime, ¿qué ves?”. Era la voz de Mamá Verónica. Estaba inclinada sobre mí con un cuaderno y un bolígrafo en sus manos. Ella era la encargada de anotar mis demenciales testimonios e interpretarlos, por si detectaba la aparición de algún ente maligno, en cuyo caso debería intervenir con sus poderes de magia blanca.

El bosque de la muerte

De pronto, con un estertor y un espasmo, volví al mundo real, si se le puede llamar así a la escena que descubrí: me encontraba de nuevo en el cuarto de las reliquias. Alguien me sostenía incorporado asiéndome de las axilas. Cantaba la ngomá, traqueteaba la obaka y alguien me pitaba con un silbato en los oídos. Los bandjis desfilaban frente a mí sin ser ellos mismos. Cantaban y me hablaban, me gritaban, me abrazaban, me zarandeaban. Se movían mecánicamente; eran los bandjis que yo conocía, pero lo eran sólo de cuerpo; me atisbaban desde sus caras blancas con ojos apagados; eran los difuntos, eran los muertos que me daban la bienvenida y cantaban mi victoria. Lo había conseguido, había pasado la prueba…

El segundo día pasó lentamente, casi sin incidentes. Lo peor, no obstante, vino al atardecer. Poco a poco iba llegando gente a la mbandja. Empezaron los preparativos de la segunda noche, destinada a mi renacimiento como bandji. Había muerto como ignorante, como desconocedor del Secreto, y debía renacer a la nueva vida, ya en comunión con el mundo vedado, el de los difuntos, o como lo llamaba Sambele: La Tierra Santa. La iboga y sus efectos iban desapareciendo de mi cuerpo; recuperé las sensaciones de mi tracto digestivo y con ellas llegó la diarrea, persistente, líquida y atroz. Pero no podía beber para aliviar la pérdida de líquidos. Así que cuando, con esos cánticos sosegados que yo conocía, empezó el trabajo nocturno, la fiebre ya me devoraba el cuerpo.

Más allá del dolor

Habían pasado muchas horas desde que empezara la segunda noche de mi iniciación. Como es habitual en estas ceremonias, la liturgia había comenzado poco a poco, sin estridencias. El ekambo había hablado de cosas hermosas e incomprensibles para mí. Las horas fueron pasando y los betis, los arpistas, valedores de este credo heredero de antiguas religiones, habían ido subiendo el ritmo en un concierto de tintes esotéricos.

Estaba sentado sobre una esterilla en mitad del abeñ, frente al djimbe (santuario) donde, en un trance profundo, tocaban los arpistas. Alguien me dio a beber una infusión de iboga. Los salmos en tsogo, eran repetidos por las mujeres, que empezaron a danzar de forma compulsiva. Los cantos, ahora desaforados, pero en armonía con la melodía instrumental, daban lugar a una extraña cacofonía, a una letanía que se repetía una y otra vez, como si estuviera destinada a quedarse impresa en el alma. Todo el dolor que yo sentía remitió de pronto; a medida que la iboga me iba poseyendo de nuevo, desaparecieron el cansancio, el hambre, la sed y la fiebre. Su espacio fue copado por unas ganas salvajes de danzar al son de aquel concierto innominado y antiguo. Salté de mi yacija. Brincaba, giraba como un trompo, me deslizaba sobre el suelo de tierra batida… Me encontraba más allá de mí mismo, fuera del alcance de cualquier preocupación. Las cuestiones cotidianas, en aquel momento, no tenían sentido, ni siquiera las habría entendido si hubieran sido planteadas, porque para mí, que estaba fuera de mí, sólo importaba el baile.

Mi baile fue recibido con alborozo, casi con alivio, como si todo el mundo lo estuviera esperando. Entré y salí una y otra vez de las dos construcciones de la mbandja; dancé en torno a los betis, bailé frente a un hombre llamado Donato, el combó u obispo, cuyo rostro permaneció inexpresivo. Hicieron acto de presencia mis padrinos, Sambele e Isabel, que se unieron a mi danza. Pasé hacia un lado y hacia el otro por debajo de las piernas de ambos, una vez, y otra y otra: era mi renacimiento, el cual quedó sellado cuando, asido a una linterna, giré tres veces en torno al akôn y otras tres en torno al fuego central, al mowiowe. Y luego me perdí, entre bucles y piruetas, rodeado de gente extraña y pintada, que a mí se me hizo, no obstante, de lo más familiar.

Los supuestos muertos hicieron su aparición, como es habitual en ellos, poco antes de amanecer. Tres bandjis, entre los que estaba Isabel, entraron en el abên. Se contorsionaban, se acuclillaban en posturas imposibles, retorcían sus brazos y sus piernas. Anunciaron la venida de otro espíritu, al parecer benigno y muy poderoso. Era él, era Bwiti, que me miraba con unos ojos sin pupilas desde el rostro desfigurado de Mamá Verónica, que vestía un atuendo blanco. El pembe, unido al rictus forzado de su rostro, le daba un aspecto inhumano, de muñeca. Pero lo más impresionante eran sus movimientos espasmódicos. Caminaba a trompicones, asida a un largo cayado de madera. Una cohorte de mujeres le seguían. Una de ellas echaba pétalos por el suelo para que los pisara, otra espolvoreaba talco sobre su cabeza y la otra le regaba con perfume: era el aura de la santidad. Vi a dos mujeres mayores que trataban de impregnarse de este nimbo oloroso y difuso, sabedoras de que era motivo de buena suerte y de protección contra el mal. Luego el espíritu —que decía ser el de la mujer que yo había visto en mis visiones— se sentó y me acunó como si fuera un bebé.

Un nuevo bandji

Al amanecer del tercer día mi estado físico era lamentable. Mi cuerpo ardía de fiebre y se consumía a ojos vista. La diarrea había remitido solamente por carecer de líquidos que evacuar. La palidez de mi piel era visible incluso debajo del maquillaje ritual, ya muy deteriorado. No hacía falta ser médico para darse cuenta de que mi estado de salud no era el óptimo precisamente. Todo apuntaba a que la responsable —excesos aparte— era la malaria, por lo que los oficiantes de la ceremonia acordaron, en una decisión sin precedentes, acortar la iniciación. Bajo el sol pálido de aquella mañana dio comienzo mi tercer y último paso para convertirme en bandji: mi bautismo.

Todo sucedió muy rápido. De nuevo, las notas del arpa impregnaron el aire; los betis no parecían conocer el cansancio. Entre rezos y elaboradísimos pasos ceremoniales, me sentaron en el patio, frente a una hoguera, sobre una esterilla cubierta por el mosingi o piel de jineta. Me mostraron entonces el árbol ritual, el motunga (o ndjimba) y yo pronuncié en alto mi nombre ritual o nkombo; era el nombre de mi nuevo nacimiento, de mi advenimiento como persona que ve más allá; en lo sucesivo los bandjis me conocerían por él y me estaría prohibido revelarlo a nadie que no fuera de la sociedad de poseedores del Secreto.

Casi todo el mundo se había marchado ya. Apenas quedaban los músicos y los oficiantes. Todo era calma, casi se palpaba; alguien trajo una gallina. Entre Sambele y Mamá Verónica abrieron un pequeño agujero en la tierra en un punto cercano a la mbandja y un beti sacrificó el pollo cortándole la cabeza. La sangre se echó al agujero recién excavado; no se perdió ni una gota. Después, Mamá Verónica plantó el pequeño árbol en el hoyo. Las mujeres pusieron el pollo en la hoguera lo suficiente para que se chamuscaran las plumas y se ablandara el pico. Me ofrecieron la cabeza, por ser considerada la mejor parte; era un gran honor y por ello irrechazable, así que me la comí. El pico, que crujía entre mis dientes, se me hizo difícil de tragar; el cerebro, todavía crudo, me descendió viscoso por la garganta. Después Mamá Verónica me realizó una serie de pinchazos rituales en las manos, en los pies y en la lengua. Utilizó para ello una aguja hipodérmica. Una vez terminó de pinchar mi piel, cubrió cada heridita con la carbonilla de un corcho quemado.

Me sentí extraño, como ajeno a todo. La fiebre, la intoxicación, el dolor, el embotamiento de los sentidos, el cansancio extremo, la sugestión derivada del ambiente alienante… me habían llevado a un estado extático. Como San Juan de la Cruz, vivía sin vivir en mí. Era la apopteia de los antiguos griegos, ese estado mental (o del alma, según para quien) al que se llega en el culmen del fervor religioso, o tras una serie de brutales y estudiados incentivos.

No recuerdo mucho más de aquella mágica mañana; las imágenes se difuminan en el seno de una paz hogareña. Sólo sé que, cuando todo hubo terminado, Donato se acercó a mí y me cantó al oído ese proverbio bandji: Nlem myore, un sólo corazón. Ya era uno de ellos, ya era un bandji.

Miguel Gutiérrez Garitano, autor de “La aventura del Muni”

Fuente: http://exploradoresmgg.blogspot.es/

Más info en este libro: Ser hombre, ser alguien: Ritos e iniciaciones en el sur del Camerún, editado por la Univ. Autònoma de Barcelona en 1993

Fuente original de las fotografias.

Palo Santo, Copal, Agua Florida...www.aromasagrado.comPrimera tienda especializada en chamanismos. Inciensos naturales. Hechos a mano artesanalmente.Envíos a toda España.Aroma Sagrado patrocina Onirogenia.com |